大约2100 年前,汉武帝派遣张骞出使西域,开辟了以汉朝都城长安(今西安)为起点,经“河西走廊”到中亚、西亚,乃至连接起地中海各国及欧洲的陆上通道。

1877 年,德国地理学家李希霍芬在他写的《中国》一书中,将“古代中国与中亚、印度之间以丝绸贸易为媒介的这条西域通路”称为“丝绸之路”,这个名词很快就被人们所接受,到今天已是众所周知。

这条路自古以来英雄辈出,仅在汉朝(前202-220 年)就涌现了张骞、苏武等不辱使命的外交使节,也有卫青、霍去病等令敌人闻风丧胆的军事将领,还有王昭君、蔡文姬等促进了胡汉文化交融的传奇女子,而蔡文姬正是我们这本书以及长卷中国画《胡笳十八拍图》的主角。

.png)

图自《中国名画绘本:北国十二年》

东汉兴平年间(194-195 年)天下再次大乱,烽火连天的战乱之中,著名文学家蔡邕(yōng)的女儿蔡琰(yǎn,字文姬)被匈奴人掳去。匈奴的左贤王强娶她为妻,还生育了两个孩子。文姬被困在塞外度过了十二个春秋,但她时刻都在思念故乡。

曹操平定中原之后,得知早年好友蔡邕的女儿文姬沦落在匈奴,便与匈奴修好,派使臣用重金将文姬赎回,可是她两个年幼的孩子不得不留在匈奴。就如我们在之前的画面和故事中看到的,即将还乡的喜悦被骨肉离别之痛所淹没,文姬陷入了极端矛盾的煎熬之中……

图自《中国名画绘本:北国十二年》

文姬回到中原后,悲叹自己命运多舛,虽然最终安定下来,却母子天各一方,毕生不得相见。古人说“悲愤出诗人”,文姬的坎坷经历成了她创作灵感的源泉。在这种愁苦之中,文姬写下了流传后世的名曲与曲辞《胡笳十八拍》,表达了自己遭遇不幸的悲伤之情。这段史实被后人称为“文姬归汉”,常常与“昭君出塞”相提并论。

对于《胡笳十八拍》的乐曲,音乐学的研究者认为,文姬在匈奴生活了十二年,因而她也通晓胡乐。文姬根据匈奴乐器胡笳的特点而创作的这首乐曲将汉、胡两种风格的音乐完美融合,从而成为历史上少有的汉胡文艺相融的杰作。

《胡笳十八拍》的曲辞令郭沫若先生十分称道,认为它“是一首自屈原《离骚》以来,最值得欣赏的长篇抒情诗……那像滚滚不尽的海涛,那像喷发着熔岩的活火山,那是用整个灵魂吐诉出来的绝叫”。流传的曲辞共十八段,据郭沫若研究,突厥语称“首”为“拍”(pō),十八拍就是十八首的意思。

据说这十八首曲辞是文姬有感于胡笳的哀声而作,所以名为《胡笳十八拍》或《胡笳曲》。

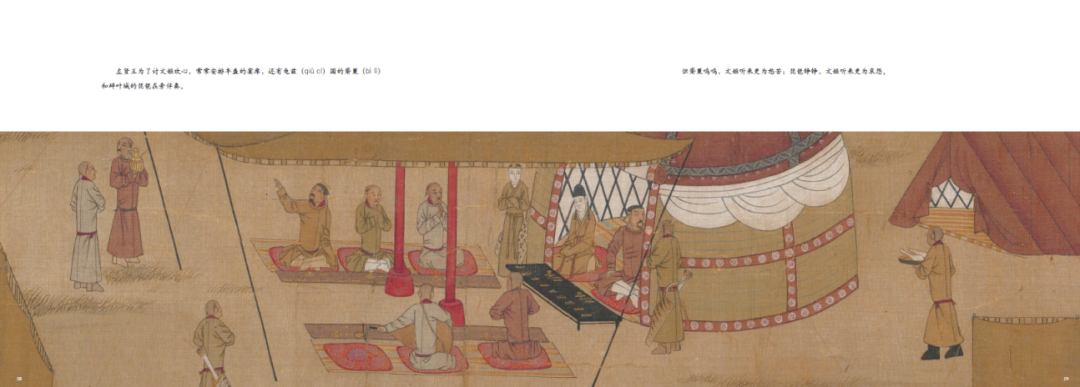

(金)张瑀《文姬归汉图卷》局部

描绘文姬归汉的传奇画作

长卷中国画《胡笳十八拍图》描绘的就是“文姬归汉”这一整段故事。画面按照唐代诗人刘商改编的曲辞《胡笳十八拍》(附录于本书最后)展开,一拍一画,像连环绘本一般逐个场景展开,全卷纵28.6 厘米、横1196.3 厘米。

在中国美术史上,这幅画十分传奇。先是南宋画院一位没能留下名字的画家创作了它,流传了一百多年。到明代时,大概原画有所破损,一位没留姓名的画家就完整临摹了一幅(有专家据文献考察,认为临摹者是仇英)。几百年后,宋代画家的那幅原作早已不知所终,这幅摹本则像文姬一样流落异国他乡。1973 年,狄龙基金会从华裔藏家王季迁手中收购了这幅摹本,捐赠给了美国纽约大都会艺术博物馆。

1982 年,画家陈丹青在大都会艺术博物馆看到了它。他说,自己趴在展柜上,一首一首念上面的诗,一幕一幕看上面的画,像傻子一样看呆了,完全忘了身在何处。几十年后,在视频节目《局部》中,陈丹青还特别介绍了这幅令他心心念念的杰作。

对于本书的读者来说,除了前面的画面和故事,我们还需要注意这幅画在艺术与构图方面的几个独到之处:

首先是画卷第一幕与最后一幕的首尾呼应。两个画面画的都是院子和街道,场景几乎完全一样,不同的是,第一幕里匈奴兵往院子外哗哗地抢东西,最后一幕则是汉使的随从往院子里呼呼地搬礼品,像戏剧舞台一样,场景极具穿越感。

图自《中国名画绘本:北国十二年》,第一拍

图自《中国名画绘本:北国十二年》,第十八拍

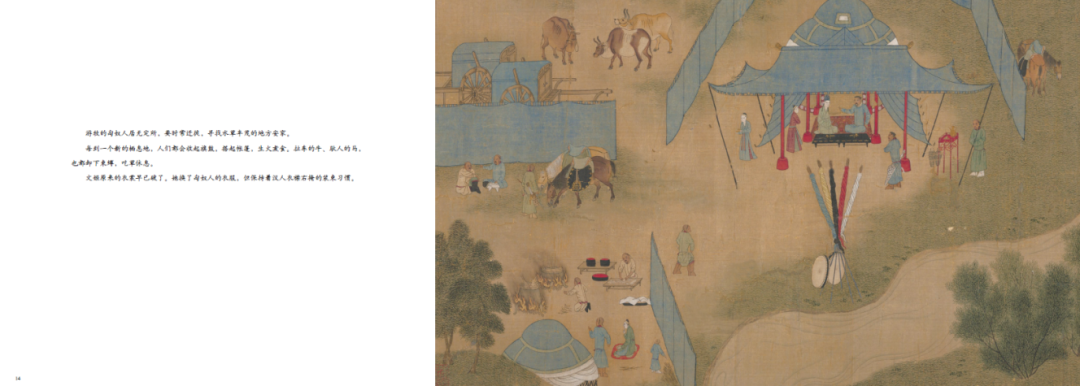

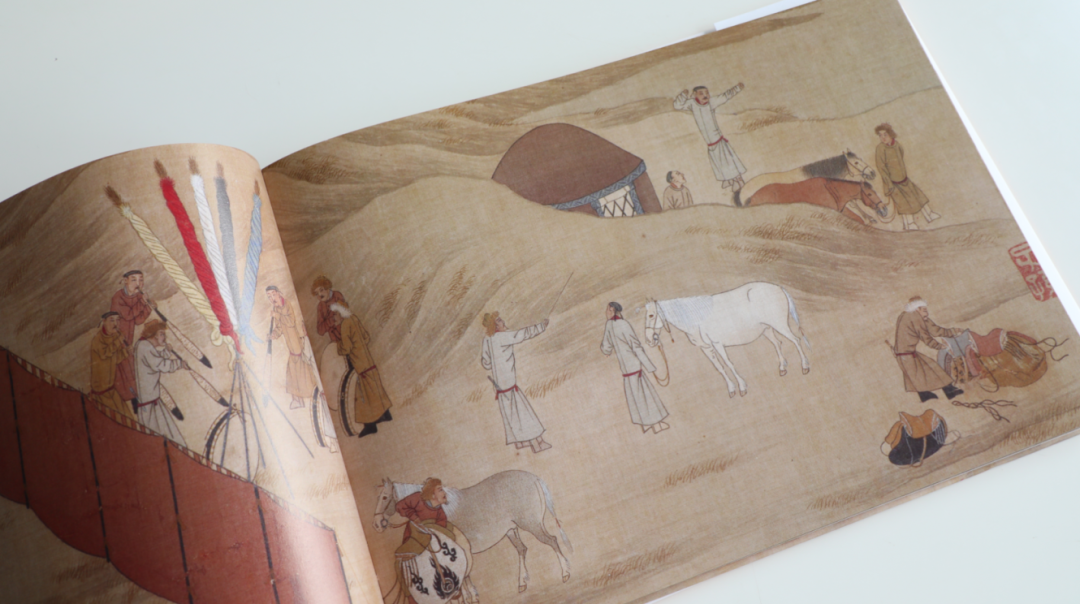

我们再看画中左贤王的圆帐篷。圆帐篷在画中至少出现了九次(春夏为蓝色,秋冬为褐色),但每次出现的位置、角度均不同,或朝前或朝后,或向左或向右,画家的视角犹如摄影机的吊臂,高低起伏不定,使画面充满了蒙太奇镜头感。

从左至右依次为:蓝色的圆帐篷(第三拍);褐色的圆帐篷(第七拍);收起来的五色旗(第六拍)

这种镜头感还体现在第十五拍与第十六拍。左贤王在辽水送别文姬后,匈奴的马队向右返回,汉使的行伍向左前行,真真是分道扬镳,一拍两散。

画家对象征符号的运用也很精妙。画卷中,我们可以看到代表左贤王的五色旗出现了十余次,或收或放,或旗帜鲜明,或偃旗息鼓。它是暗示剧情起伏的符号,让我们的心情也跟随剧情的发展或起或落,时紧时松。类似的细节还有文姬的琴,这个代表志气高洁、不平则鸣、“身在胡营心在汉”的符号,在画中也是反复出现。画家真是一位象征大师啊!

.png)

第十五拍与第十六拍

中国历代文学与绘画作品中的

“文姬归汉”

汉代之后,关于“文姬归汉”题材的文学与绘画作品一直屡见不鲜。但流行则始于南宋,这是为什么呢?

在《中国名画绘本:汴京的一天》中,我们已经知道,靖康二年(1127 年)北宋灭亡于金兵的入侵,甚至宋徽宗与宋钦宗父子两位皇帝以及无数的宫室女子都被俘虏去了北方金国,史称“靖康之耻”。

等到南宋政权在江南站稳脚跟后,宋高宗绍兴十一年(1141 年),南宋与金国议和,史称“绍兴和议”,双方暂停了多年的征战,南宋还成功迎回了被掳去金国的宋高宗生母韦太后。

这在当时可是天大的事件,韦太后回到南宋的曲折经历令人不禁联想到东汉的蔡文姬。一时间南宋朝野上下,甚至北方金国的汉族遗民,尽皆企盼“王师北定中原日”与汉族复兴。强烈的民族情感使得南宋与金国的汉族文人画家不约而同地“借古喻今”,反复描绘“文姬归汉”的历史典故。中国故事与诗词绘画的流行主题从来都有着鲜明的时代背景。

.png)

(南宋)陈居中(传)《文姬归汉图》局部

传,即画卷相传为此画家所作,但学术界对作者身份有争议

上图是我们能够看到的年代最早的《文姬归汉图》之一。南宋画院画家陈居中创造了几个经典样式:文姬归汉出发时的座驾是匈奴的骆驼大车;汉使在前开道,胡军相拥送行;文姬的琵琶,等等。

而下页北方金国画家张瑀的画作显然与南宋画家的构图截然不同,人物不多,但动感更强。画面上几乎没有背景描绘,仅仅通过人物遮掩口鼻等动作神态,就逼真再现了沙尘迷漫、寒风凛冽的北方气候。

(金)张瑀《文姬归汉图卷》局部

明清之后,文姬归汉的故事在绘画、诗歌、小说、戏剧中都得到广泛流传。如明代仇英、陈洪绶等画家的《文姬归汉图》,陈与郊的杂剧《文姬入塞》;清代华喦(yán)、李瑶等画家的《文姬归汉图》,尤侗的杂剧《吊琵琶》;还有小说《三国演义》的相关章节,程砚秋的京剧《文姬归汉》,以及郭沫若的历史剧《蔡文姬》等等,均取材于此。

(明)仇英《文姬归汉图》局部

仇英这幅《文姬归汉图》的人物造型与构图都明显借鉴了南宋陈居中的画作。就如我们在《中国名画绘本:桃花源记》中所了解的,仇英非常善于继承和学习前人的绘画成就,但他的创新也显而易见,特别是设色异常明艳,可谓青出于蓝。

丝绸之路上的其他著名历史人物

丝绸之路不仅是贸易之路,也是沿路各民族冲突、争战、交流、融合之路。这条路自古以来就充满着各种艰难险阻和天灾人祸,踏上这条路的人,很有可能就回不来了,所以诗人们会感慨“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”(王维《送元二使安西》),“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”(王之涣《凉州词》)……

汉武帝时,苏武奉命出使匈奴,却被匈奴扣押。匈奴劝他投降,苏武不从,就被流放到北海边牧羊,匈奴扬言公羊生子才释放他。苏武历尽艰辛,被困十九年始终持节不屈。后来汉帝再派使臣来到匈奴,要求放回苏武。匈奴单于却撒谎说苏武已死。幸亏使臣探清了底细,对单于说:“汉帝射下一只大雁,脚上绑着苏武的血书,说他在北海放羊。”单于大吃一惊,这才释放了苏武。

汉元帝时,匈奴首领“呼韩邪单于”向汉朝称臣,来长安朝觐汉帝,并自请为婿。汉元帝挑选出宫女王昭君赐嫁给他,单于很高兴,上书表示要永保塞上安宁。传说昭君告别中原,一路跋山涉水,马嘶雁鸣不绝于耳。心绪难平时,昭君弹起了琴。凄婉的琴声让路上的大雁都忘了扇翅膀,纷纷跌落于平沙之上。后来,“沉鱼落雁”成了后人形容西施和昭君之美的成语。

昭君的出塞与和亲,稳定了匈奴与汉朝之间的和平,激发了当时相对落后的少数民族对汉朝先进文明的向往,后人因此反复讲述和描绘她的传奇故事。

(明)仇英《明妃(王昭君)出塞图》局部

走进艺术:发现画中的有趣细节

北宋山水画大家郭熙曾说:“诗是无形画,画是有形诗。”除了传说中蔡文姬自己所作的曲辞《胡笳十八拍》之外,后世流传最广的就是唐代诗人刘商改编的曲辞《胡笳十八拍》,被认为是现存最早的拟作。刘商的曲辞画面感非常强,仿佛用文字描绘出一幅幅壮丽的北国风光:“行尽天山足霜霰(xiàn),风土萧条近胡国”“水头宿兮草头坐,风吹汉地衣裳破”“龟兹觱篥愁中听,碎叶琵琶夜深怨”“髯胡少年能走马,弯弓射飞无远近”……

从南宋开始,画家们普遍选择刘商的曲辞作为灵感源泉,来描述文姬的故事。有学者研究,今存11种长卷画《胡笳十八拍》,采用刘商的曲辞来构图的多达9种。

本书画卷为明代佚名画家临摹宋画而成,因是宋人所作,画中的匈奴人其实是宋代北方契丹人的形象,神情生动,契丹人的游牧生活也被细致如实地呈现出来。

翻开《中国名画绘本:北国十二年》看看你是否能在前面的故事中找到以下这些有趣的细节!

更多细节尽在《中国名画绘本:北国十二年》

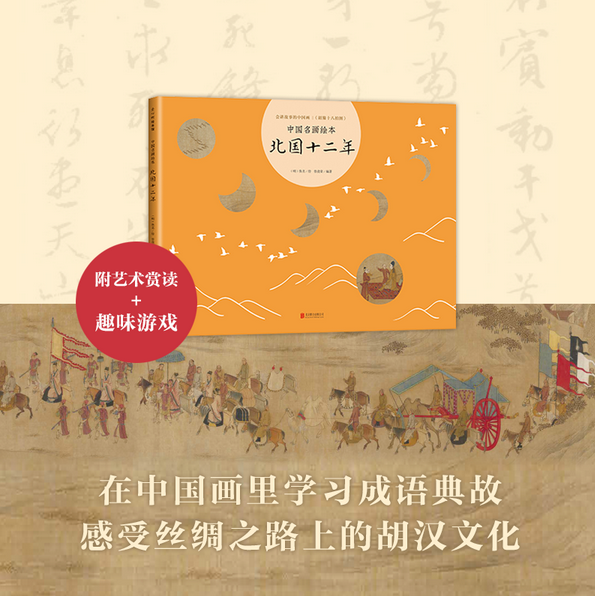

《中国名画绘本:北国十二年》

(明)佚名 绘,曾孜荣 编著

爱心树童书 出品

内容简介:

《胡笳十八拍图》描绘了“文姬归汉”的历史典故。在烽火连天的战乱之中,东汉才女蔡文姬被匈奴左贤王掳走,流落塞外十二年。曹操平定中原后将文姬赎回,可她两个年幼的孩子不得不留在匈奴。在矛盾与愁苦之中,蔡文姬写下了流传后世的名曲与曲辞《胡笳十八拍》。

唐代诗人刘商改编了文姬原来的曲辞,创作《琴曲歌辞·胡笳十八拍》,这幅画就是根据刘商的诗句绘制而成,一拍一画,像连环画一样完整展现了蔡文姬的故事。

《胡笳十八拍图》的命运与主人公文姬一样颠沛。先是南宋一位没能留下姓名的画家创作了它,流传到明代时,因原画有所破损,另一位没能留下姓名的画家便完整临摹了一幅。宋代画家的原作已不知所终,这幅明代摹本又像文姬一样流落至他乡。

《中国名画绘本:北国十二年》内页展示

本文转载于微信公众号:博物馆|看展览(ID:atmuseum)