.jpg)

中国是一个统一多民族的国家。

因为这句话,历史上那些因民族不同而起的朝代纷争,都成为了自家人在历史上的打闹。

华夏便是如此,这个国家自世界脱颖,靠的就是海纳与包容。

如《步辇图》中描述的,就是禄东赞朝见唐太宗的场景,唐代对外的包容性跃然纸上。

虽说是自家人的事情,但我们的历史课本里面还在说“唐宋元明清”,那些同时期的其他王朝,似乎没有怎么被提及。

历史需要一个主脉络,而有主便有次,许多正史中未曾记载的民族纷争,也不能被描述的面面俱到。

《泸南平夷图》中所绘宫门或为元大都崇天门,即被我们忽略的故宫元代面貌。

但中国这片土地,本就是一个巨大的战争漩涡。

我们不得不承认,虽然我们有灿烂的文明史,但因朝代更迭频繁,战乱频繁,其实能留存下来的遗存并不算丰富。

幸而中原王朝创造的文明过于耀眼,它向外辐射时输出的文化,都有华夏的影子。

而这些被辐射到的地方,其实也以自己的方式传递着华夏文明。

北魏崇佛,他们开凿的云岗石窟至今依然是四大石窟之一。

西夏自成一格,而在现存陵墓格局中,也不难看出他们的建筑风格明显受到了北宋的影响。

辽,则更为直接的继承了唐代建筑的雄浑大气。

我们所熟知的奉国寺,应县木塔等等,都可以看出他们对唐代建筑美学的由衷热爱。

这些与中原王朝“敌对”的国家,未尝不在以自己的方式发展文明。

就是那个一举攻破汴梁,灭亡北宋的金;那个被宋王朝视为仇敌的金。

但即使正史中轻描淡写的朝代,它依然留下了极其宝贵的建筑遗产。

.jpg)

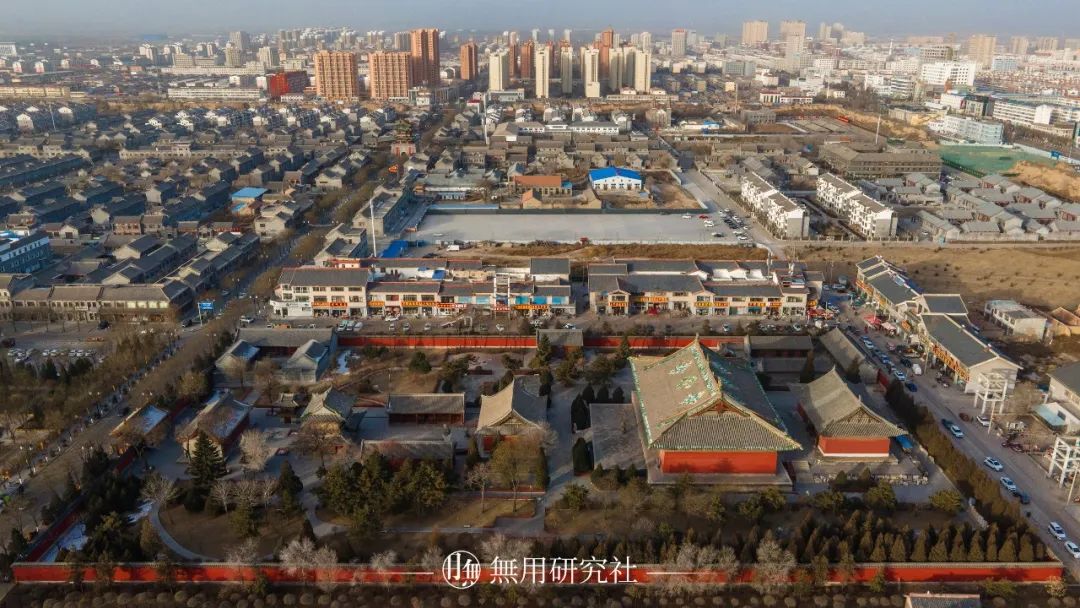

朔州,是距离雁门关最近的城市之一。往北可至大同内蒙,往南则可抵忻州太原。

或许正是位于关外,这座城市虽未到漠北,却已带有朔北的雄浑之气。

城区面积较前朝减少了,但其城垣高耸,夯土厚实,也俨然一副重镇的模样。

而缩建后的明清朔州城,则以文昌阁为中心,东南西北延伸出各一主干道连接四面城门,城市构造简洁,城市布局分区明显。

2012年间,朔州城整体改造,老城内拆迁,延续了数百年的城市肌理未能留存,只有崇福寺留了下来。

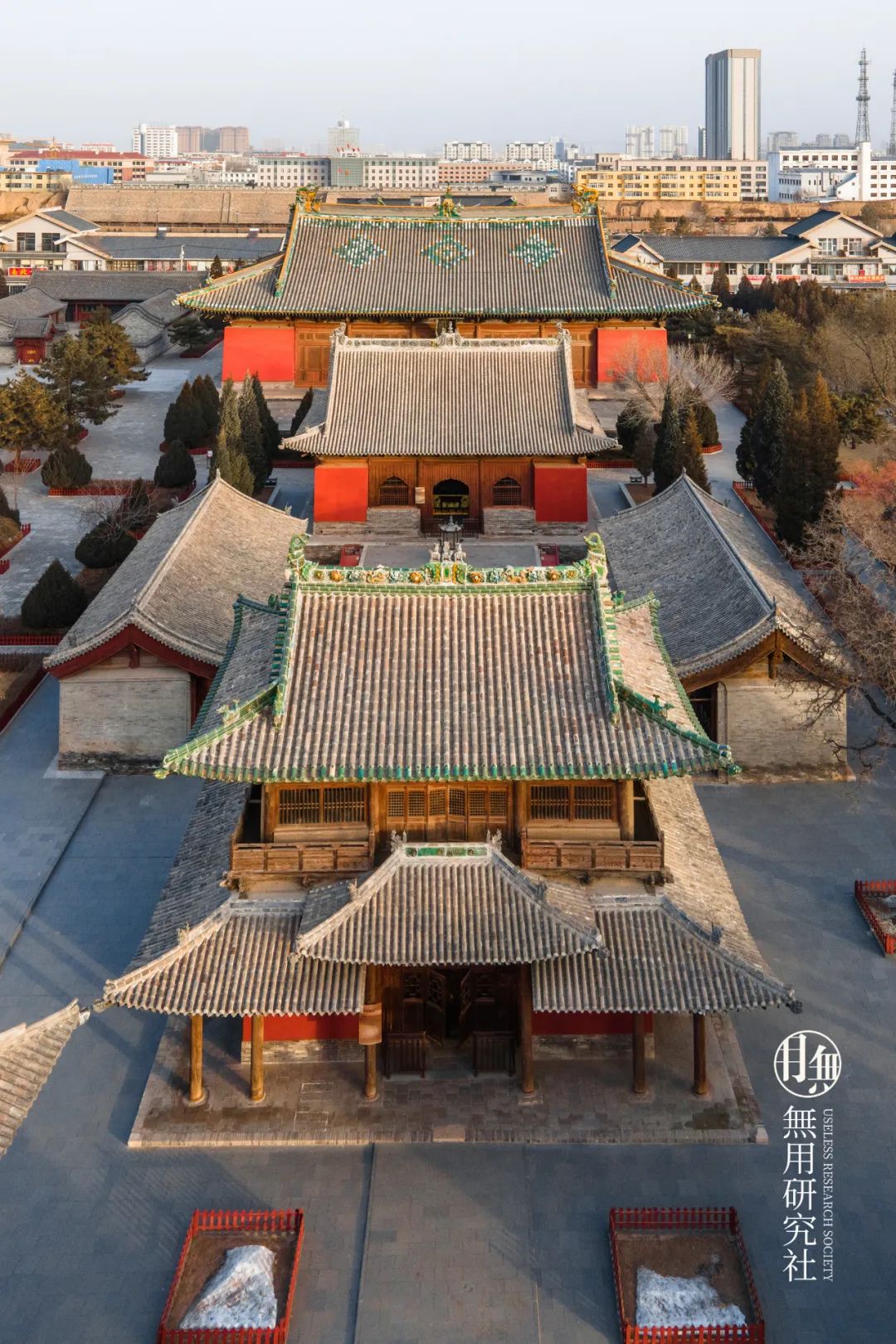

而崇福寺,位于朔州城东北隅,作为朔州城内最大的古刹,它在朔州城内非常显眼。

崇福寺南临朔州城东西主干道,而古寺背靠巷道,距离北城垣也非常接近。

古榭掩映,闹中取静,崇福寺也是朔州旧城改造后,为数不多留存下来的大型古建筑。

崇福寺也并非由金始创,往前追溯的话,也与大唐息息相关。

唐麟德二年(665年),鄂国公尉迟敬德奉旨于朔州建造。

而唐后五代至辽,寺院经历了漫长的战乱,崇福寺也在此过程中饱经风霜。

现如今,唐与辽代建筑都已不存,仅有残石,佛像还保有唐代样式。

而寺中碑文记载,继辽代之后,金代熙宗年间,也就是靖康之变十余年后,崇福寺大兴土木。

弥陀殿与其后的观音殿,即为金皇统三年(1143)所建。

直至天德二年(1150年)海陵王完颜亮为新造佛刹题写匾额,寺庙即被称为“崇福禅寺”。

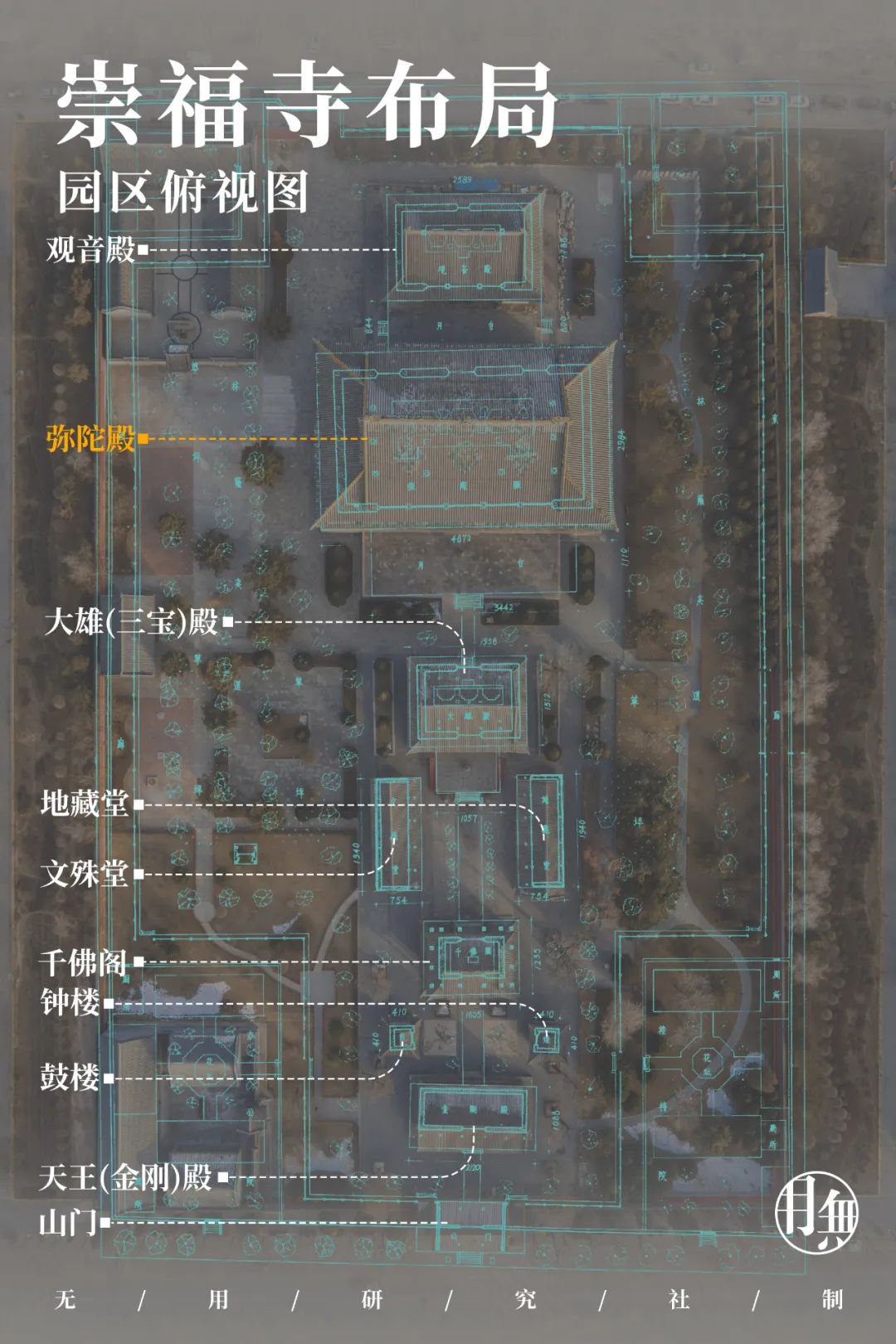

由于年代久远,或因坍圮,或因腐朽,其实寺院许多建筑都已在后代重建。

比如洪武年间重建的千佛阁(原为藏经殿),钟鼓楼;比如成化年间修建的三宝殿;比如清代重建的山门与天王殿等等。

崇福寺的建筑更迭是不可避免的,金代与南宋同时期,也已有近八百年历史。

也由于历代的残毁与重建,寺院内得以保留各个时期的建筑风貌,这未尝不是一种历史演变的见证。

现如今的崇福寺,虽较初建时有所不同,却也依旧保留了唐代初建时的建筑格局。

全寺主要建筑对称排列,而由此推演出了一条绵长的中轴线,南北进深长达200余米。

记载中原本观音阁后还有毗卢殿,绕中轴建筑左右皆有环廊。

但现如今这些建筑不存,我们也无法一窥当年的原貌了。

所幸的是,这五进院落由于建筑营造时间不同,所使用的手法,呈现的效果均不一样。

整体看下来就像是走进了一本历史书中,逐级递进,为你一层一层的剖析历史。

我们可以在山门与天王殿前感慨清代由于大木难得,建筑体量缩减后的无奈;

我们也可以感慨千佛阁修造技术上的多变,了解明代平座层的使用功能,观想钟鼓楼的典雅,追思明代建筑风范,也体悟唐代殿前修阁的布局特色;

我们甚至可以在三宝殿的台基上,感慨高台为大殿带来的气势加持。

明代的梁架,清代的瓦面与斗拱,复合在一起的时代特质,也赋予它更多的构造特点。

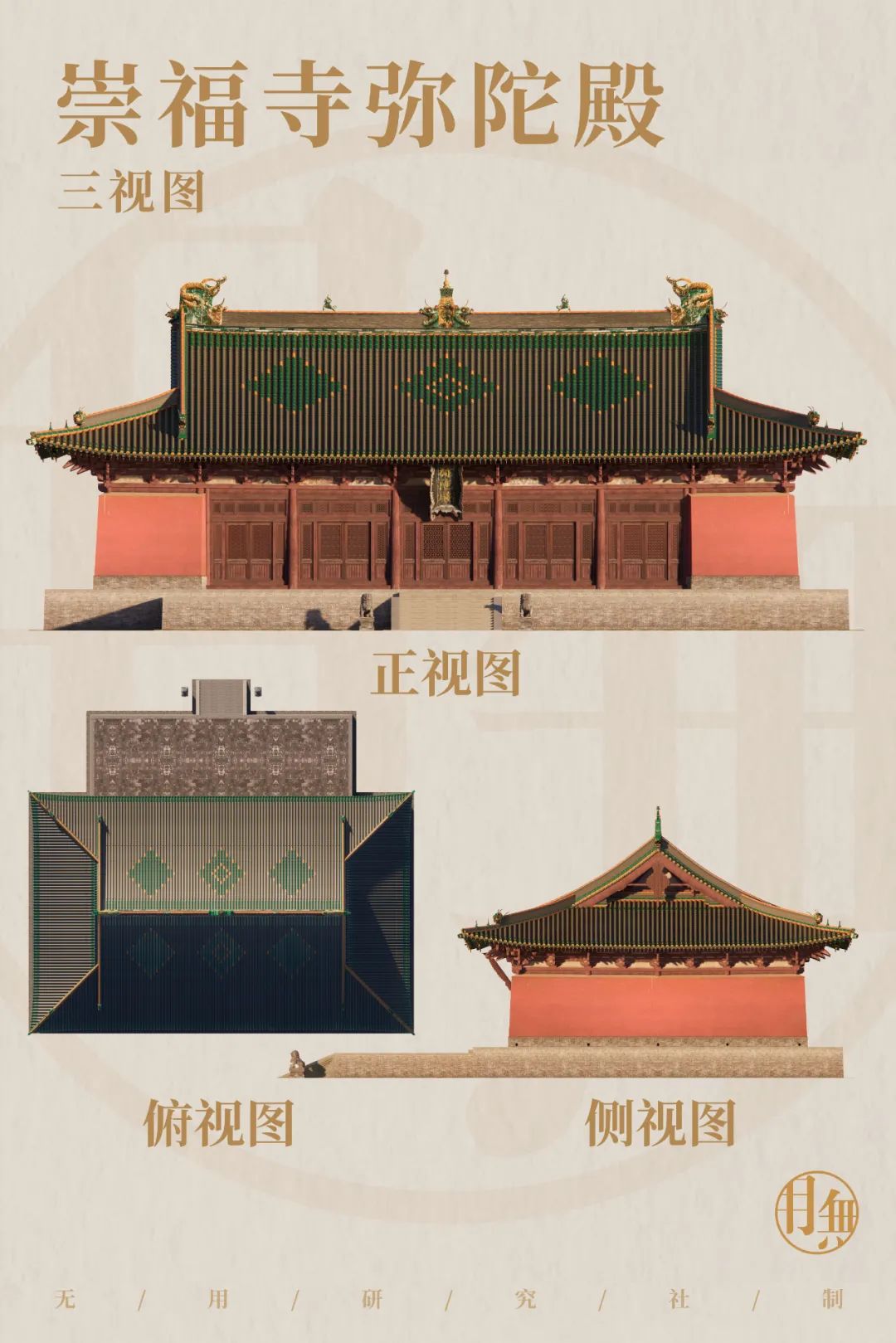

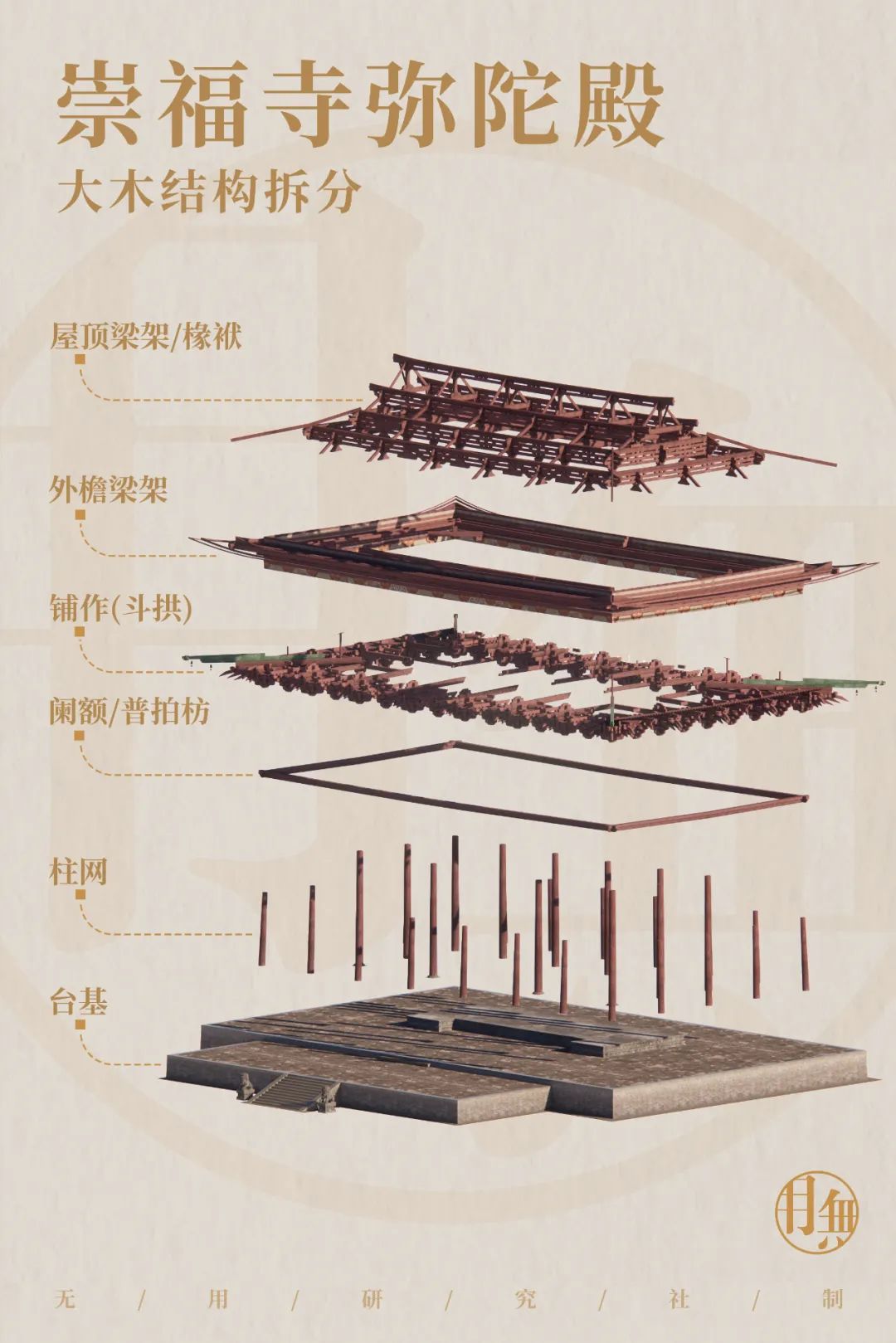

弥陀殿,位于崇福寺中轴线后段,气势逼人,规模宏大。

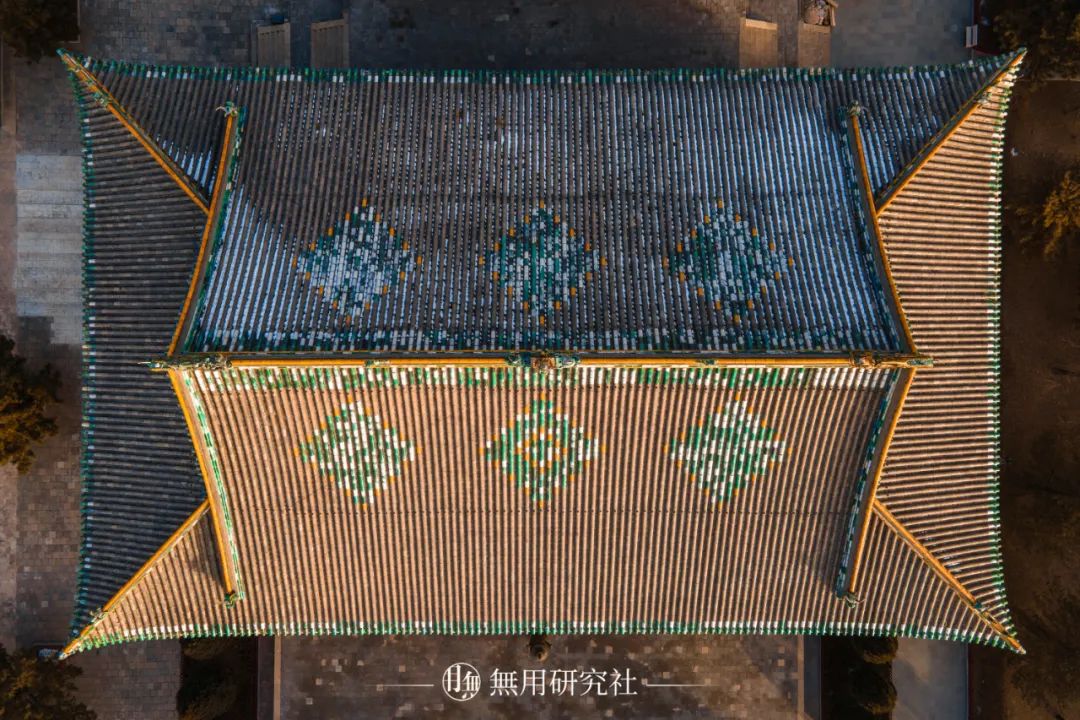

硕大的斗拱与平缓的屋檐相得益彰,即使琉璃与瓦作也堪称同类中的佼佼者。

它的存在,让我们不那么熟悉的金朝,也能生动逼真的出现在眼前。

弥陀殿,剥去了金朝南侵时的野蛮外衣,转变为庄严肃穆。

它让八百年的时光近在咫尺,也为我们展示了历史的另一面。

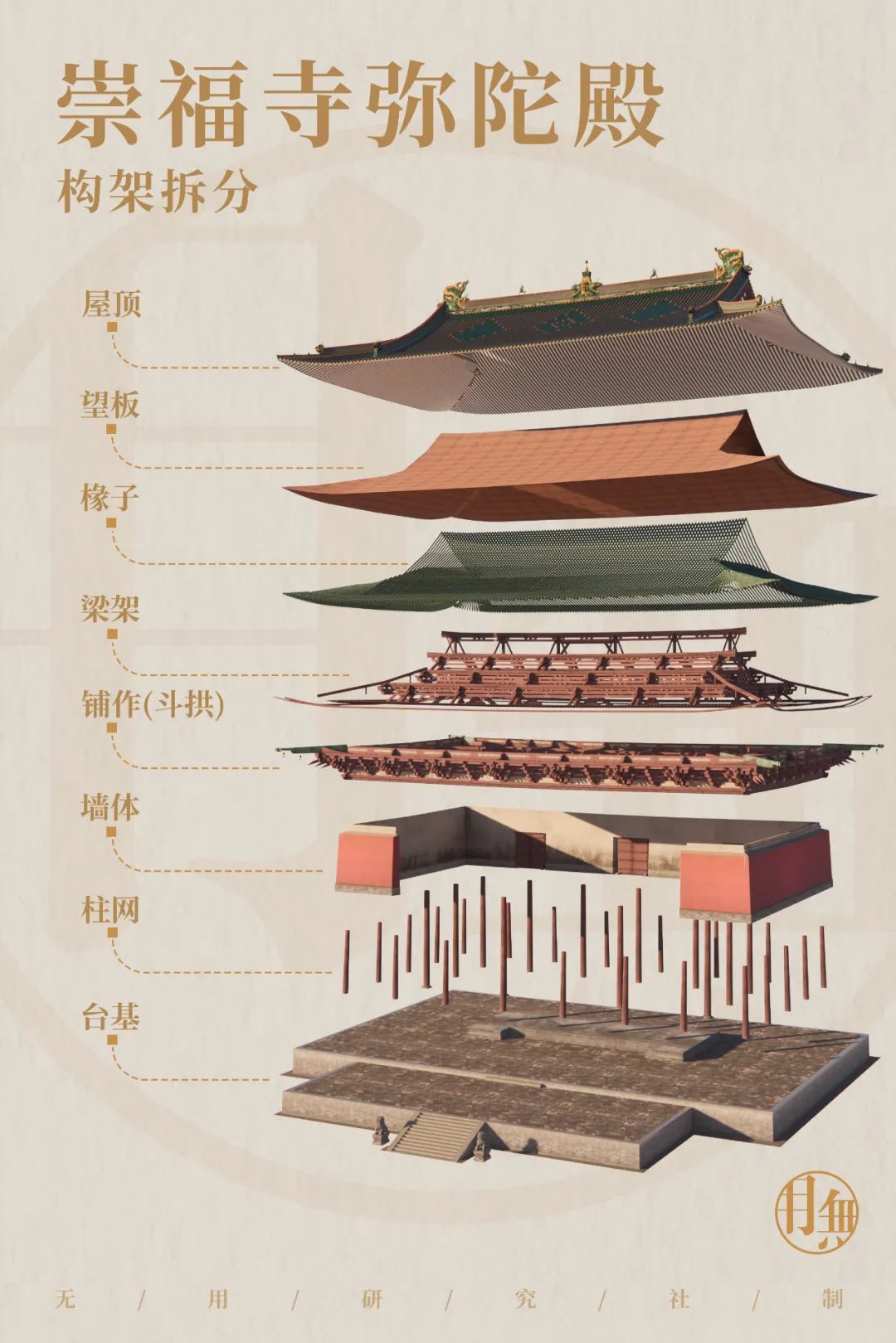

它居于高大的月台之上,月台高约两米,而月台上又铺有约0.5米的殿基,大殿整高出地面近2.5米。

月台是现存辽代建筑的典型特征,而崇福寺的高大月台,则体现了金代继承了辽代的营造理念。

而辽代又承袭了唐代的建筑风格,与醇和的宋代建筑相比,辽金建筑更接近唐貌,也更直接凸显了北方建筑的雄浑。

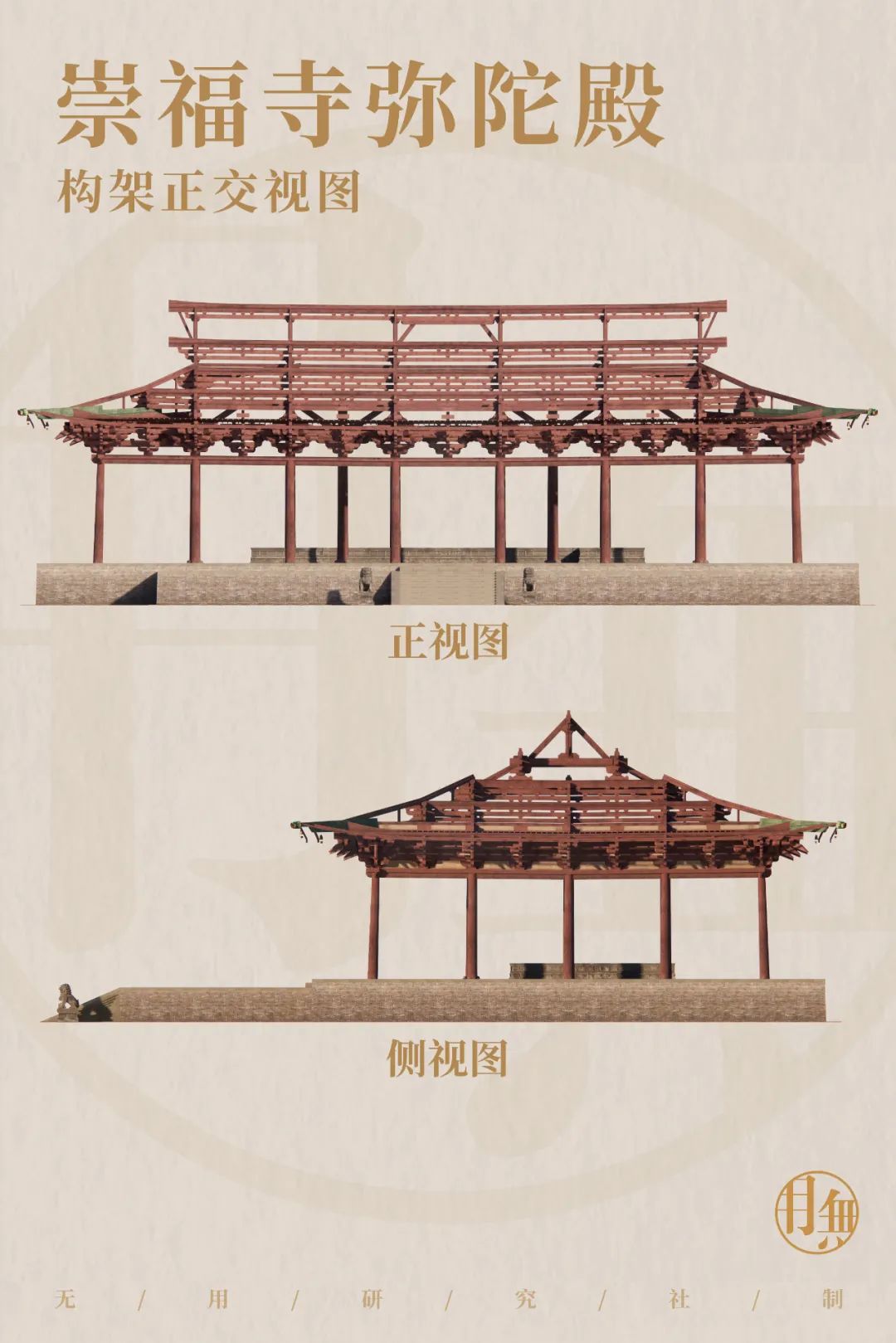

弥陀殿,面阔七间,进深四间,单檐歇山顶(九脊顶),面阔东西可达41.32米,进深可达22.7米。

如此大的体量,在同为金代建筑中,仅次于大同华严寺大殿,但在中国高古的木构中,已是数一数二的巨构。

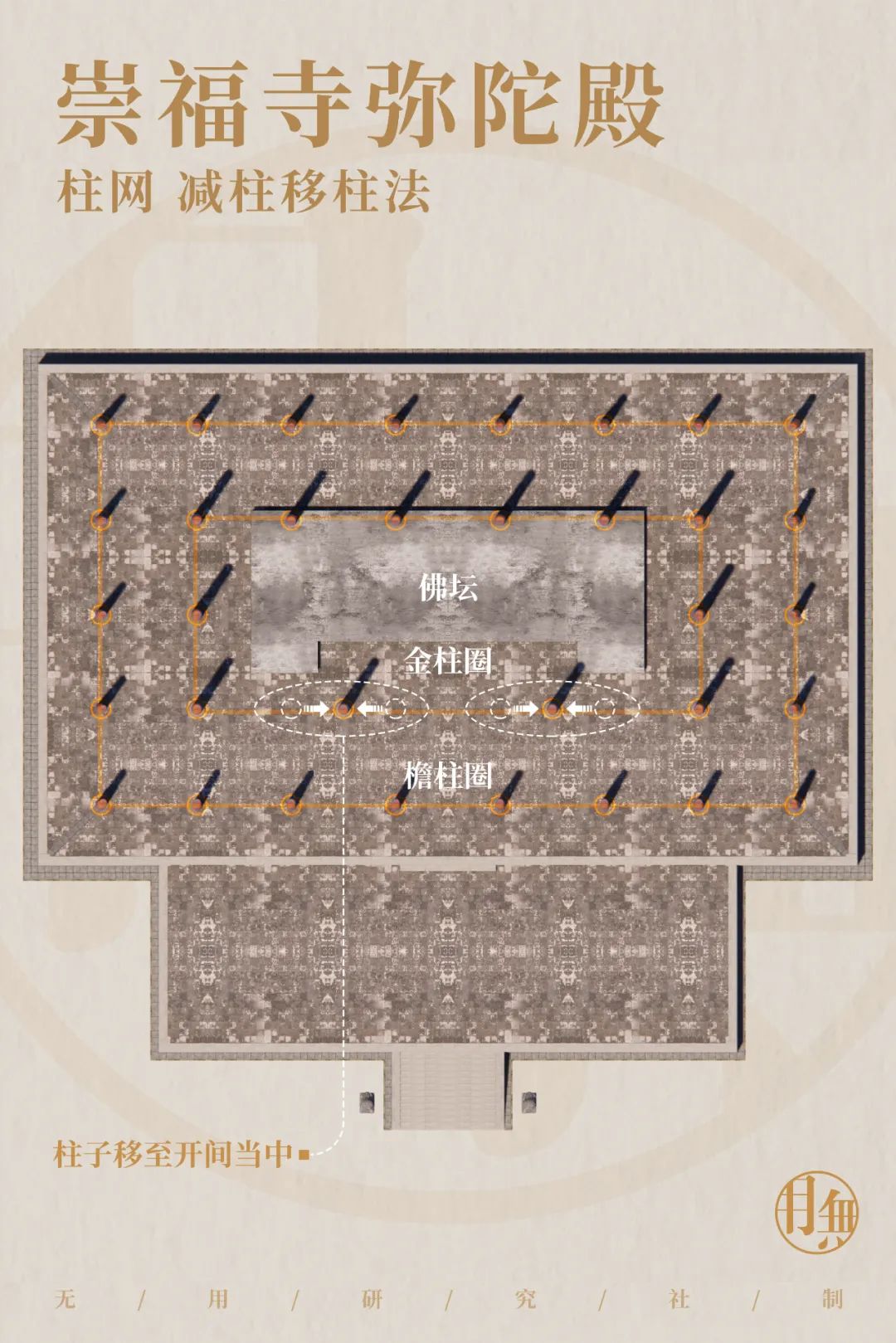

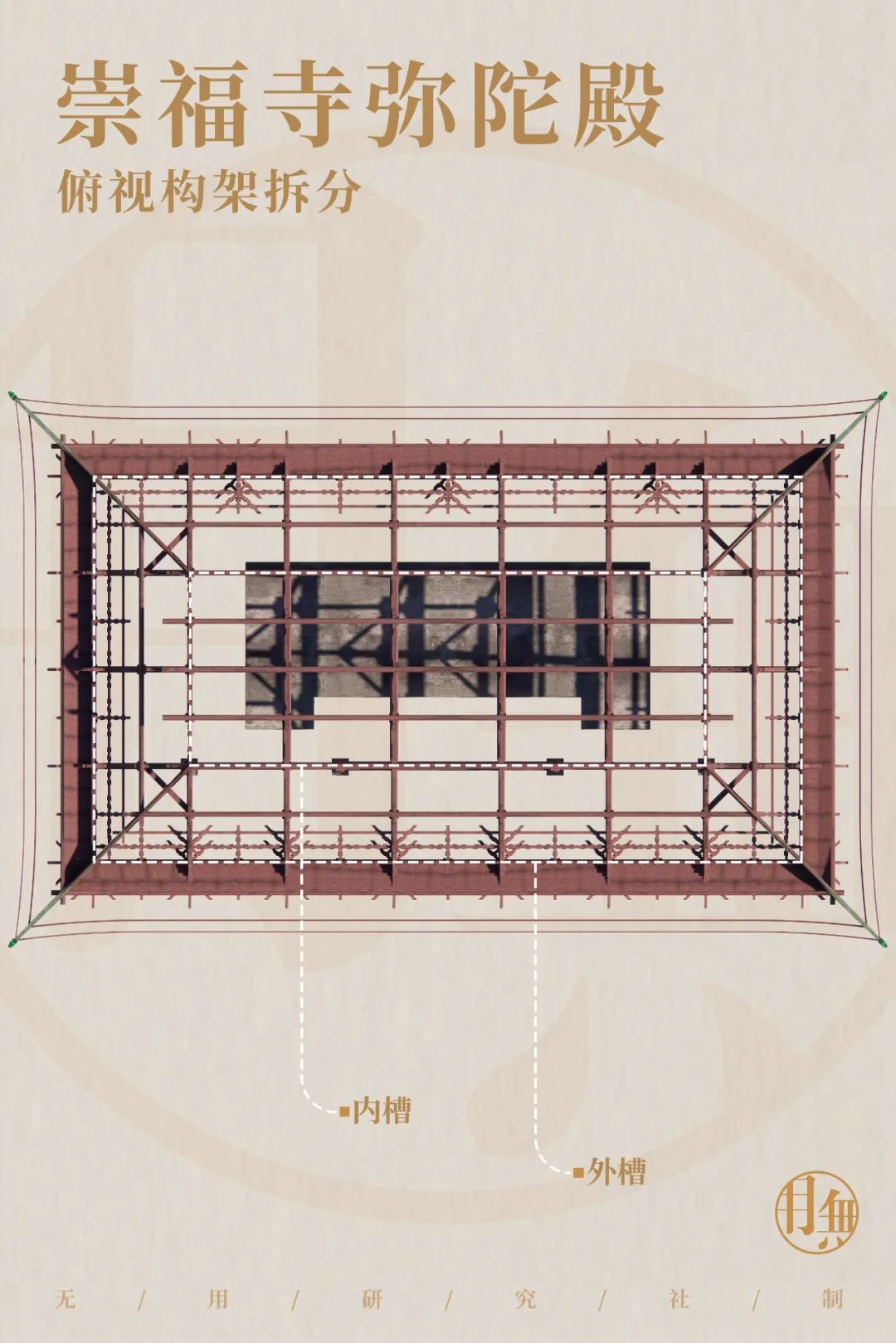

檐柱和金柱各自分布一圈,乍一看略像营造法式中所说的“金厢斗底槽”,但实际上前排六根金柱位置,却只使用了四根。

两根金柱没有放置于柱网点,而是移到了开间中心,也就是我们所说的:减柱移柱法。

金柱的减少,一方面减少了对大木的需求,而另一方面,则为大厅的佛造像空间提供了更多的布局可能性。

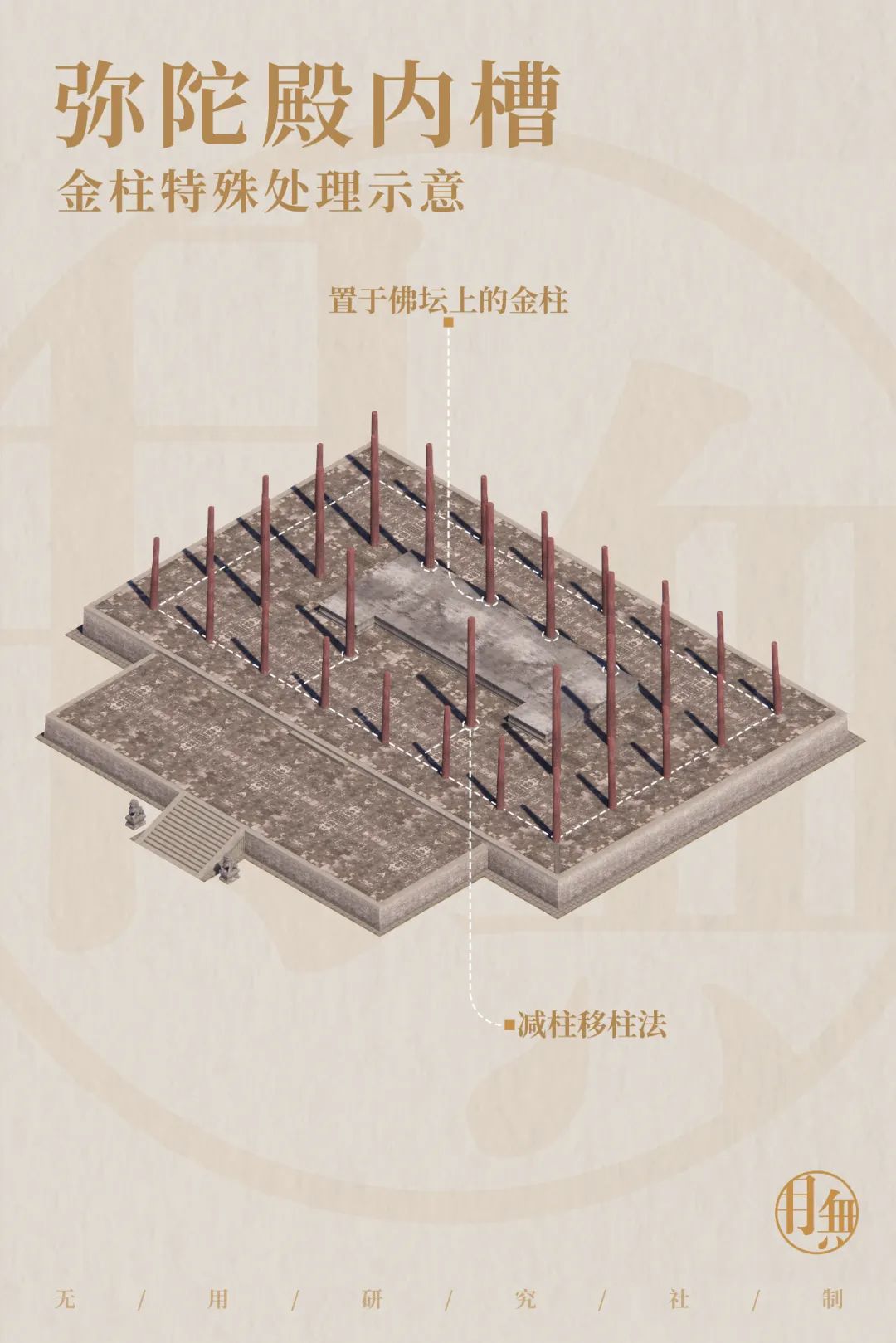

而后排六根金柱中,则又有四根金柱放置在殿内宽大的佛坛上,这也是辽金时佛殿的基本形式。

此后朝代的大殿之中,我们也很少再看到这般宽大的佛坛,一方面由于大殿缩小,另一方面也因为造像排布出现了改变。

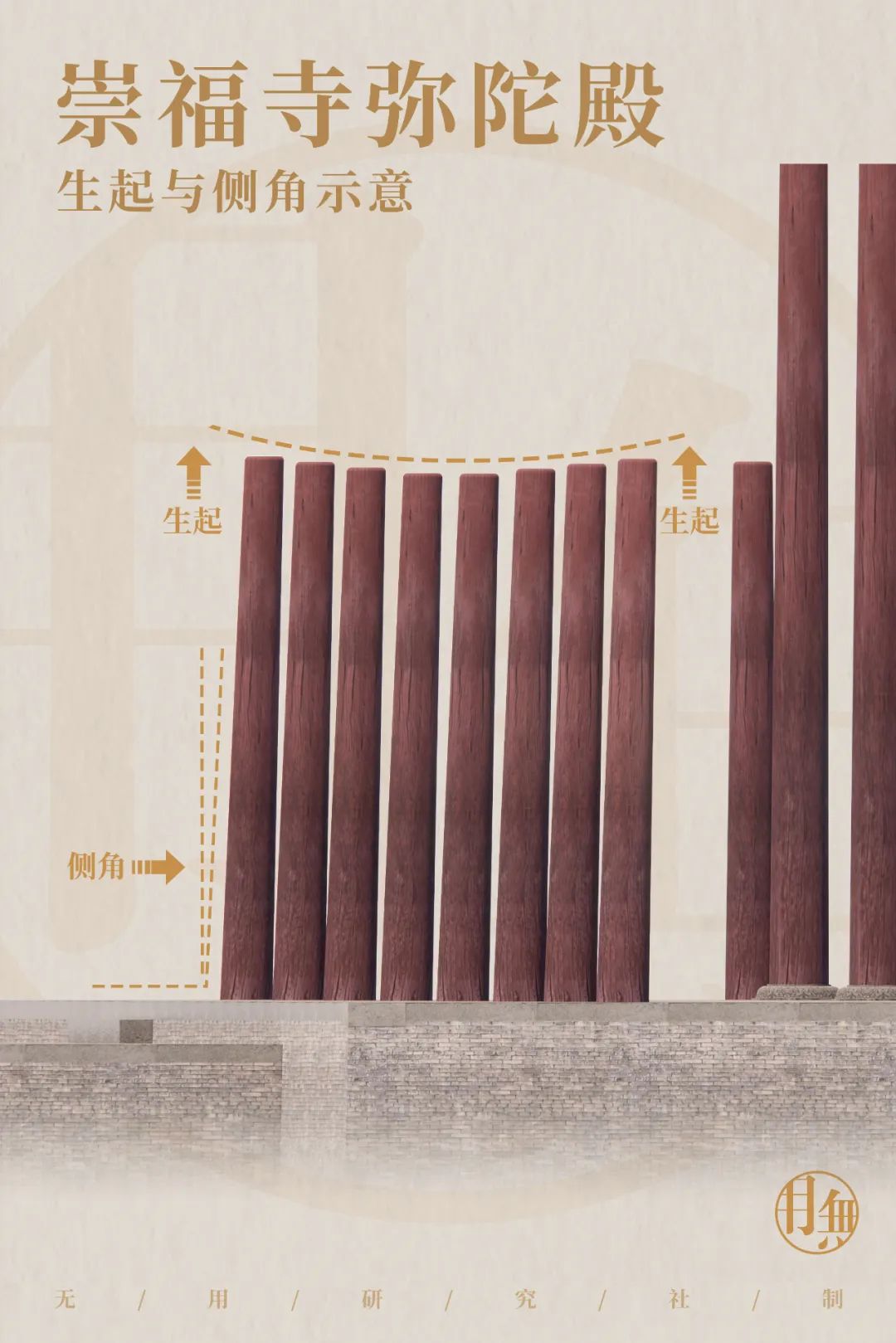

相比于宋代营造法式中描述的做法,弥陀殿的升起吻合。

但檐柱的侧角倾斜度比营造法式超两倍以上,而其中金柱则又几乎没有倾斜。

这些做法都体现出,在实际建造时,其实工匠并非处处都依照了法式规制,而是更为灵活多变。

而这些细节体现在大殿的实际观感中,我们就明显感觉大殿变得更为向中间聚拢,整体比明清大殿显得更为舒缓。

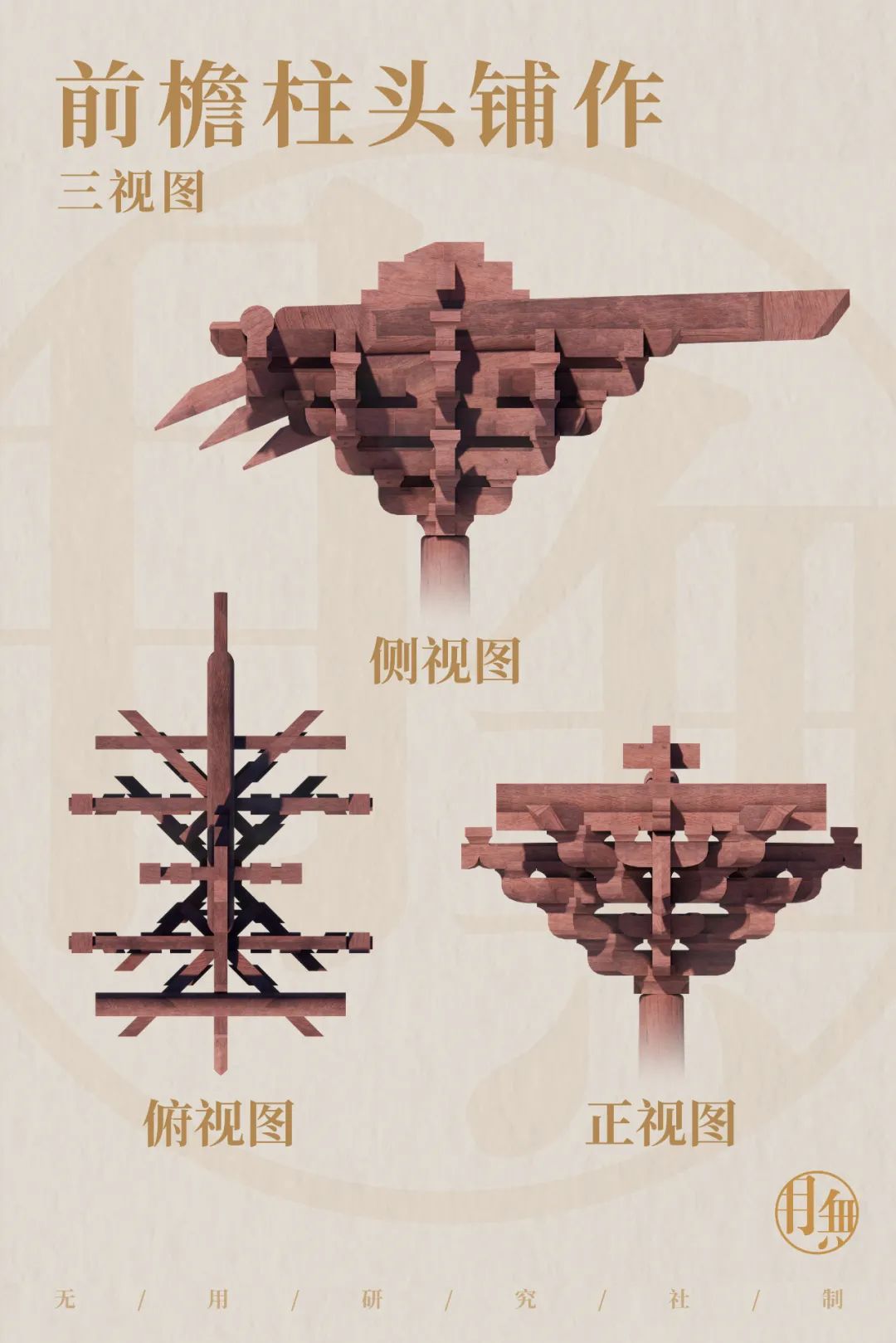

弥陀殿斗拱大小比柱高的三分之一略大,虽不及唐拱的比例,但也非明清建筑可比拟。

前檐与山面,后檐次间,尽间补间铺作:七铺作单拱偷心造。

后檐明间与两山间补间铺作:七铺作单拱偷心造,施斜拱。

而这五种铺作分置于转角,柱头,补间,各样式均不相同。

斜拱的使用,更是让斗拱由横纵向变化中增添了灵动性。

自栌斗口内出华拱两跳,与华拱左右并列出斜拱两缝,每缝两跳。

第三、四跳为昂。第三跳左右又置斜拱两跳,其上各置耍头。

堆叠的斜拱,让大殿自柱头往上,便如同一朵朵绽开的花一般,匀称分布在视野之中。

而除去外檐,内槽斗拱也各有变化,他们相比于外檐,则更偏向内部承力。

而这些斗拱的排列组合却没有外檐繁复,故而在变化上并没有特别复杂,而是与梁架结合更为紧密。

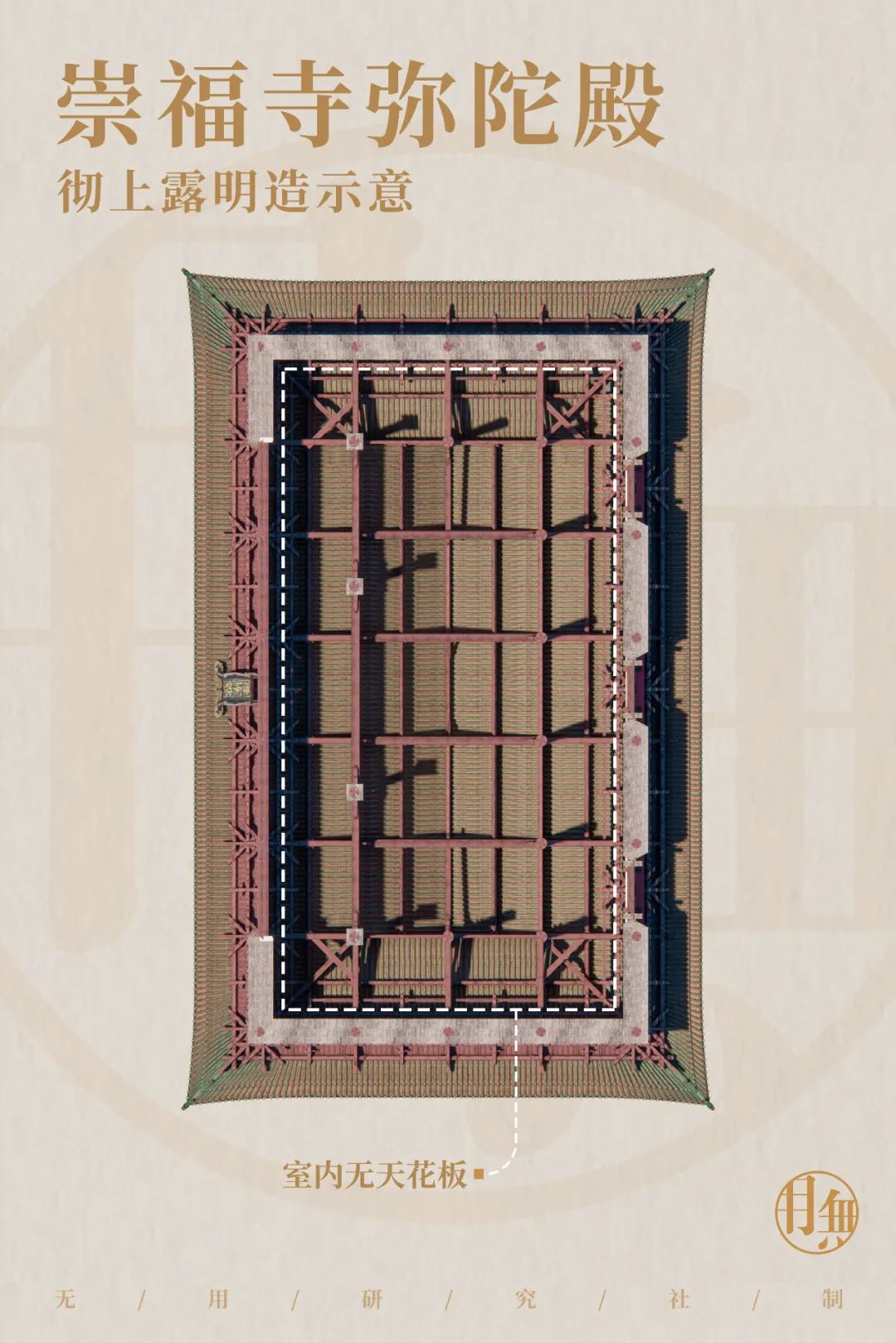

弥陀殿梁架,又被称为“彻上露明造”或“彻上明造”。

即,当我们进入大殿内的时候,梁架结构并没有天花板的阻隔,可以直接被看到。

这种做法让整个弥陀殿的梁架暴露在入殿者的视野之中,不仅让大殿显得更为高敞,且空间感更为强烈。

由于大殿柱网选用了减柱与移柱,所以前槽与后槽的椽袱便不同了。

由此带来的,梁架也因柱网发生了变动,梁枋和间架结构也发生了变化。

前后槽乳袱(明间和两次间四缝)的结构有了明显差异。

事实也证明,虽然大殿本身进行了减柱处理,但并不影响受力,即使用现在的眼光来看,这种为节约材料而进行的营造也是非常值得学习的。

屋顶自唐至明清,呈现出逐渐陡峭的发展趋势,而辽金建筑与宋构则处于这种变化的中期。

主要表现即为,弥陀殿的举折与营造法式中描述的殿阁相比更和缓,而又比厅堂的举折陡峭。

可见辽、金建筑也不同于宋代的规制,而也有自己的营造逻辑。

值得一提的是,崇福寺殿顶上选用的琉璃均为金代原物。

不论是鸱吻,脊兽还是正脊的雕饰,都充斥着很浓厚的山西琉璃地方特色。

而于正脊脊刹基座内发现了金代皇统年间,匠师的烧造题记。

这无疑给这座大殿的琉璃造办确定了年代,也补全了金代琉璃工艺的实证。

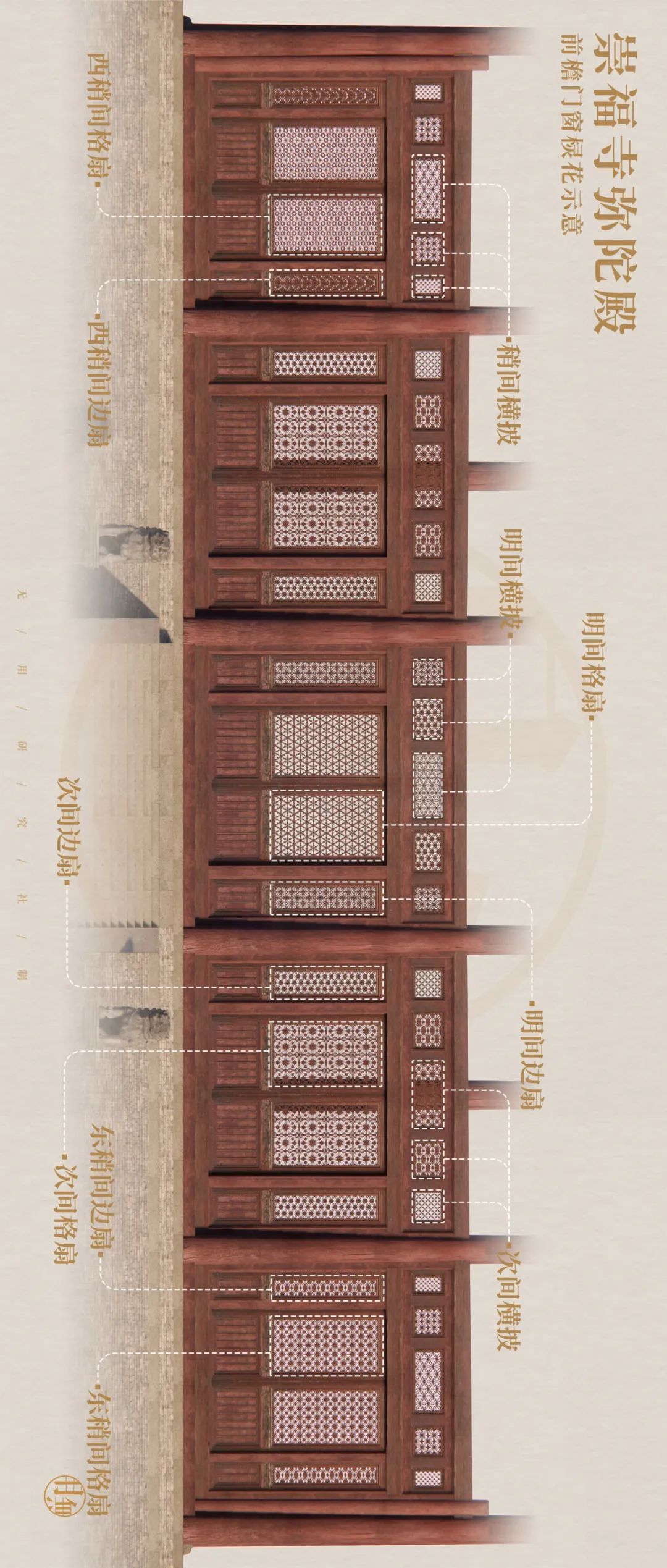

弥陀殿前檐的门窗也都不可小觑。格栅和横批窗的棂花多达十五种。

有圆形、棱形、四瓣、六瓣、三交六斜、四交八斜、十二瓣、轱辘钱、宝相花等等。

宋金历史久远,大木幸存已经是非常难得,而像这样保存这么好的小木作门窗,则更是稀有,也是现存海内孤例。

于大殿当中所悬挂的“弥陀殿”大字牌匾,也为金大定二十四年所造原物。

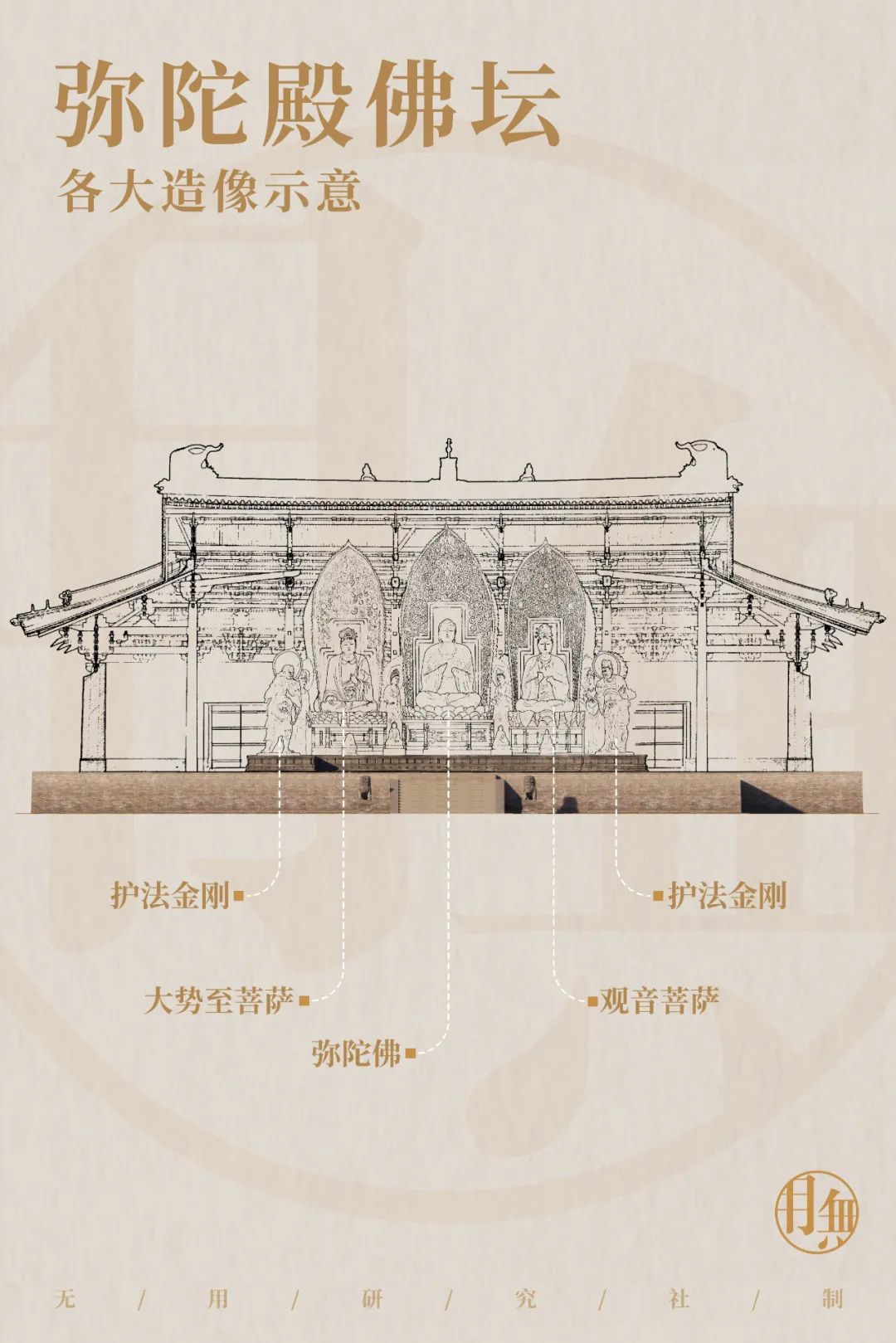

大殿内佛坛左右横跨五间,而于佛坛之上,摆设了九尊塑像。

其中,大殿中间三尊为“西方三圣”。而三圣中为弥陀佛,东为观音菩萨,西为大势至菩萨。

三尊主像两侧为四尊立像,左右分列胁侍菩萨,佛坛前两角则为护法金刚。

虽然塑像经明代重新整饬,但其上的造形,面容,衣着都饱含了金代塑像的风骨。

长久的时间过去,至今华夏大地尚能一睹当年的建筑神采,其实已经是对世人最好的馈赠。

这座城市的变迁,其实也侧面反映了文化遗存与城市建设息息相关。

而崇福寺所载的历史文化,似乎在朔州历史中变得更为显要。

它将带着这座城市未能留下的厚重,走入下一段历史进程。

这个时期内的朝代变革与历史发展,常常被历史上其它的盛世光环所掩盖,不仅仅是大一统王朝是文明的延续,乱世更迭亦是另一种文明的延续。

人们熟悉《清明上河图》,熟悉两宋的文化风貌,却很少看见同时期的辽金又为我们延续了怎样的文明。

它们或许并未与我们熟知的“正史”有太多关联,但仍为我们留下了很多珍贵的建筑遗产。

不妨让我们跳脱历史的角度,走进这些朝代,从不同的历史角度去探索发现。

或许从这些建筑身上,我们能一睹同为中华文明一份子所带来的震撼。

《崇福寺弥陀殿修缮工程报告》柴泽俊 李正云

《从朔州崇福寺探究金代建筑艺术特征》刘京婧

《朔州崇福寺建筑装饰艺术研究》龚思超

朔州崇福寺文物保护单位

本文经公众号:艺旅文化授权发布

人文\艺术\行走

有温度的文化体验

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)